Kelas Digital MisterArie adalah website belajar online terbaik dan terpercaya dalam menyediakan bagi kalian referensi, pengayaan dan bimbingan belajar.

Home » Sejarah Dua Tanah Suci di Balik Peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw

Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw terjadi di atas dua tanah suci: Makkah dan Yerussalem dan hingga kini terus menyiksa rasa ingin tahu sebagian orang soal mengapa terjadi dalam bentuk huruf “L”, berangkat menuju Yerussalem dahulu, baru ke langit ketujuh? Mengapa tidak langsung menembus langit dari Kota Suci Makkah?

Namun, pada umumnya, Isra dan Miraj Nabi Muhammad dipahami sebagai peristiwa mukjizat yang tidak perlu dipertanyakan. Masyarakat muslim mengimaninya dengan sepenuh hati dan memperingatinya pada setiap tanggal 27 Rajab. Bahkan, di Indonesia, momentum ini diperingati secara resmi di Masjid Istiqlal.

Pada umumnya, peringatan Isra dan Miraj mengambil tema “hikmah di balik Isra’ dan Mi’raj”. Sebab, memang, tujuan utama dari peringatan ini adalah agar umat Islam menjadi semakin yakin pada kuasa Allah, sebagaimana sebuah ayat mengatakan:

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۙ ١

“Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Mulk: 1)

“Isra’” adalah istilah Arab untuk “perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di Yerussalem. Sementara “Mi’raj” adalah kelanjutan dari “Isra”, yaitu “perjalanan naik dari Masjid Al-Aqsha tersebut ke langit ketujuh hingga mencapai Sidratul Muntaha”.

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj terjadi hanya dalam setengah malam, sebelum dini hari Rasulullah sudah kembali ke Makkah. Padahal, normalnya, suku Quraisy pergi ke Yerussalem selama empat puluh hari dengan mengendarai unta. Apalagi untuk mencapai langit ketujuh, sains modern pun akan mengatakan hal tersebut mustahil dilakukan.

Menurut sains modern, langit di atas kita begitu luas sehingga mustahil bagi kita untuk menjelajahinya. Jangankan mencapai ujung alam semesta, mencapai Mars saja membutuhkan waktu yang lama: butuh dua ratus lima puluh enam tahun dengan kecepatan mobil Avanza, delapan generasi akan habis sebelum kita sampai di planet merah itu. Ketika cicit kita sudah punya cicit dan cicit dari cicit kita itu punya seorang anak, saat itulah mobil kita tiba di mars.

Baca juga: Tata Surya

Lalu, bagaimana mencapai matahari? Apalagi ke ujung Bima Sakti atau ke ujung cluster yang menghimpun miliaran galaksi, apalagi jika keluar lebih jauh dan melihat super-cluster yang menghimpun miliaran cluster! Orang-orang yang mempelajari langit hanya mengatakan, “you are just a speck of dust in the universe!” (engkau hanyalah debu di alam semesta ini).

Oleh karena itu, sains modern akan menyerah untuk memahami peristiwa Isra dan Mi’raj. Jangankan ilmuwan modern, orang-orang yang mengaku beriman pun akan sulit menerimanya jika keimanan mereka tidak kuat. Buktinya, menurut Hadits versi ‘Aisyah (dari 9 versi riwayat tentang Isra’ dan Mi’raj), setelah Rasulullah kembali dari langit lalu menceritakan pengalaman “Isra”nya, sebagian orang beriman pun murtadd, keluar dari keislamannya (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, vol.5, hal. 311).

Demikianlah, akal manusia sulit untuk menerima fenomena supranatural—entahlah, terkecuali cerita pocong atau vampir—seperti adanya sebuah perjalanan menembus langit ketujuh yang ditempuh hanya dalam satu malam.

Akan tetapi, jika perjalanan ini terjadi dengan kuasa Allah, maka tidak ada lagi yang mustahil. Inilah yang diyakini oleh umat Islam. Tetapi, bagaimanakah cara Allah “memperjalankan” Nabi Muhammad dengan begitu cepatnya?

Rahasia dari perjalanan ultra-cepat ini adalah seekor hewan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad dan oleh para Nabi Allah lainnya untuk menuju Baitul Maqdis. Hewan ini bernama “Buroq”.

Rasulullah bercerita:

ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، يُقَالُ لَهُ: الْبُرَاقُ، فَوْقَ الْحِمَارِ، وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْه

“Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya Buraq. Lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal (peranakan kuda jantan dan keledai betina). Satu langkah kakinya di ujung pandangannya. Lalu aku dinaikkan di atasnya” (HR. Ahmad 17835, Muslim 164, dan yang lainnya).

Dalam sekejap mata, Rasulullah pun tiba di Masjid Al-Aqsha. Di sana telah berkumpul banyak Buroq (?) yang talinya diikatkan ke pintu masjid. Maka Rasulullah pun mengikatkan tali Buroqnya ke pintu yang sama. Kata Rasulullah:

فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ

Aku mengikat buraq di salah satu pintu masjid baitul maqdis, tepat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka (Muslim no. 162, Abu Ya’la dalam musnadnya 3375)

Soal Buraq, bagi orang beriman, ini tidak perlu penjelasan: mereka beriman sebelum menerima dengan akal. Namun, bagi manusia modern yang berwatak empirik (tidak percaya sebelum melihat), kisah hewan ini sulit untuk diterima. Tetapi bayangkanlah fakta ini: bukankah faktanya banyak hal di dunia ini yang belum dipahami oleh sains? (soal bagaimana sel pertama terbentuk, soal keberadaan multiverse, soal lubang hitam, soal the theory of everything yang belum dipahami para fisikawan dan sebagainya)

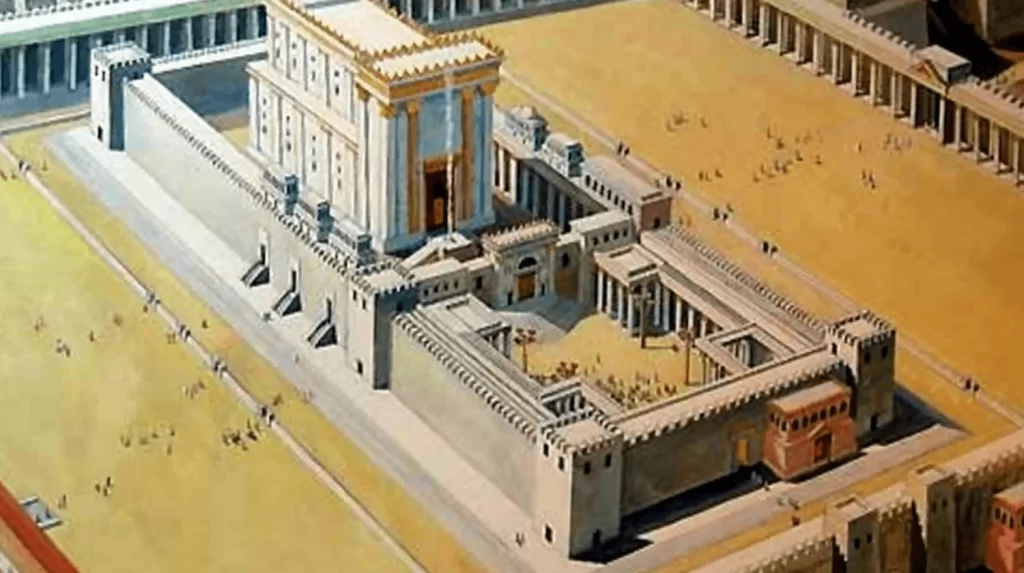

Setelah mendarat dari Buroq, Nabi menginjakkan kakinya di Masjid Al-Aqsha. Namun, jangan kita bayangkan masjid ini seperti sebuah bangunan, karena kala itu tidak ada bangunan di sana, hanya berserakan puing-puing sisa kehancuran dan sampah yang berserakan. Masjid Al-Aqsha yang sesungguhnya adalah sebuah kompleks tanah yang disucikan sejak zaman Nabi Ibrahim.

Menurut Ibnu Taimiyah, seluruh kompleks di atas bukit Moria yang kini—dalam bahasa Arab—dikenal dengan Al-Haram Asy-Syarif (Tanah Suci yang Mulia—itu semuanya disebut dengan Masjid Al-Aqsha.

Masjid Al-Aqsha yang sedang kita bicarakan dalam peristiwa Isra dan Mi’raj adalah Bait Suci (tempat ibadah) orang-orang Israel yang menjadi pusat keimanan umat manusia selama belasan ribu tahun pada masa lalu. Di atas sebuah karang, Nabi Ya’qub mendirikan tempat beribadah, dan di tempat yang sama, Nabi Daud meletakkan Tabut Nabi Musa di atasnya lalu putranya, Nabi Sulaiman, mendirikan masjid yang megah (Masjid Al-Aqsha, Bait Suci, Baitul Maqdis, atau Baitul Muqoddas)

Pada masa itu, Masjid Al-Aqsha telah hancur dan hanya tersisa tembok yang sudah runtuh serta puing-puing yang berserakan. Masjid umat Yahudi itu telah diruntuhkan oleh pasukan Raja Titus lima ratus tahun sebelum Nabi Muhammad lahir akibat pemberontakan Yahudi terhadap penguasa Roma. Dan, di atas puing-puing Bait Suci itu, didirikan berhala Romawi, patung dewi Aelia sebagai peghinaan terhadap orang Yahudi.

Pada mulanya, Masjid Al-Aqsha dibangun oleh Nabi Ya’qub, cucu Nabi Ibrahim, yang memiliki nama lain yaitu “Israil” (Maryam 56-57 dan Ali Imron 93). Mengenai nama ini, Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan beliau pernah bertanya kepada mereka:

هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ إِسْرَائِيْلَ يَعْقُوْب

“Tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Ya’qub?”

Mereka menjawab, “Iya benar.” Kata Nabi shallallahualaihi wa sallam:

اللهُمَّ اشْهَدْ

“Ya Allah saksikanlah..” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan)

Cerita Nabi Ya’qub membangun Masjid Al-Aqsha bermula pada sekitar abad ke-17 s.M, ketika sang nabi meninggalkan kediamannya di Hebron dan hijrah ke Haran di utara. Menurut Taurat Yahudi, penyebabnya adalah konflik antara dirinya dengan saudara kembarnya yang bernama ‘Aishu (Esau).

Dalam perjalanan ke utara tersebut, di sebuah tempat, Nabi Ya’qub berhenti. Di hadapan sebuah batu karang besar, yang luasnya sekitar sembilan ekor unta berjajar ke satu arah dan tujuh ekor unta berjajar ke arah sebelahnya. Di tempat inilah Nabi Ya’qub mendapatkan wahyu pertama kali dan diangkat sebagai utusan Allah untuk mengajak manusia agar menyembah Allah.

Singkat cerita, Nabi Ya’qub telah tiba di utara, di negeri Fadan Aram. Sang nabi kemudian hidup di negeri itu sekitar dua puluh tahun. Ia memiliki dua orang Istri yang merupakan anak-anak pamannya (di kala itu belum ada syari’at yang melarang pernikahan kakak dan adik sekaligus) dan mendapatkan banyak anak. Lalu, sang nabi pun kembali lagi ke Hebron.

Setelah sampai di selatan dan tiba di puncak bukit Moria, persis di atas batu karang tempat beliau pertama kali mendapatkan wahyu, di situ Nabi Ya’qub membangun sebuah tempat ibadah, sebuah Bait Suci. Sebuah tempat yang menjadi kiblat bagi anak-anaknya untuk bersujud menyembah Allah.

Tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ya’qub itu hanya berupa tumpukan batu sederhana. Tapi, sebagaimana telah kita singgung di atas, inilah yang disebut oleh orang-orang Arab sebagai “Masjid Al-Aqsha”, yang artinya: “masjid yang jauh” (sebab masjid yang dekat bagi mereka adalah Masjidil Haram).

Namun, istilah Masjid Al-Aqsha tidak akrab di telinga orang Yahudi karena sejarah mereka berakar dan bertumbuh di sana. Dalam tradisi Israel, masjid ini disebut “Betel” (Bait El/Baitullah) atau Bait Suci, yang dalam bahasa Arab disebut “Baitul Maqdis”, sebuah istilah lain yang sering kita sebut.

Dalam sejarah, Nabi Ya’qub dan putra-putranya hijrah ke Mesir, tetapi setelah ratusan tahun tinggal di sana, dan keturunan Israel telah berkembang banyak, penguasa Hyksos yang menaungi orang-orang Israel dijatuhkan oleh pribumi Mesir. Situasi berbalik: anak-anak keturunan Nabi Ya’qub atau Bani Israil diseret menjadi budak.

Singkat cerita, pada tahun 1400 s.M, Allah menyelamatkan Bani Israil melalui tangan Nabi Musa. Lalu, setelah perjalanan sejarah yang panjang, Bani Israil pun dapat mendirikan kerajaan yang berdaulat dan berpusat di Yerussalem yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis, ini terjadi sekitar tahun 1000 s.M.

Pada awalnya, Raja Daud, yang juga merupakan nabi dan utusan Allah, membangun Bait Suci/ Masjid Al-Aqsha dengan sederhana. Tetapi putranya, Raja Sulaiman, yang juga seorang nabi dan utusan Allah, membangunnya lebih megah lagi. Luasnya meliputi kawasan kompleks Al-Haram Asy-Syarif yang kita kenal sekarang.

Namun demikian, zaman keemasan orang Israil tidak bertahan lama. Pasca-wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Israil terpecah dua: utara (kerajaan Israil, yang didukung oleh 10 suku Israil) dan selatan (kerajaan Yudea, yang didukung oleh suku Bunyamin dan suku Yehuda).

Menurut sejarah, sepeninggal Nabi Sulaiman, iman Bani Israil tergerus oleh godaan dewa-dewi bangsa Kan’an. Agama Tauhid tumbang karena paganisme lokal menawarkan konsep tuhan yang lebih realistis daripada tuhan orang Israil yang tidak terlihat.

Para Nabi Allah telah diutus kepada orang-orang Israil untuk mengingatkan mitsaq atau perjanjian mereka dengan Allah agar senantiasa mengesakan Allah dan beribadah kepada Allah, tetapi orang-orang Israil menolak dakwah para nabi tersebut dan—bahkan—membunuh mereka. Perjanjian antara Allah dan Bani Israil telah rusak. Maka Allah akan menghukum mereka.

Allah mengirim Asyiria dan Babilonia pada 720 s.M. Raja Asyiria, Tiglat Pilesser—yang nanti akan bergabung dengan Babilonia—menghancurkan kerajaan utara. Tiga puluh empat tahun kemudian, Raja Babilonia, Nebukadnezar, meruntuhkan kerajaan selatan, tempat di mana Bait Suci berada. Semua hancur, bahkan Kitab Taurat dibakar habis dan orang-orang Israil—sekitar empat puluh ribu orang—dibuang ke Babilonia.

Sejak saat itu, tidak ada lagi kerajaan Israil, tidak ada kedaulatan politik, tetapi sisa-sisa orang Israel tinggal di sana, menjadi warga jajahan dari kekaisaran-kekaisaran besar yang datang silih berganti. Setelah Babilonia kalah, Persia menguasai kawasan itu. Rajanya, Koresy memulangkan tawanan-tawanan Babilonia ke negerinya, walaupun yang kembali tidak seberapa banyak.

Sejak kembali dari Babilonia, bangsa Israil secara de facto tidak pernah lagi menjadi pemilik atas tanah di Baitul Maqdis. Mereka diberikan kemerdekaan dalam beribadah, tetapi dilarang menyentuh urusan politik.

Akan tetapi, setidaknya, kemerdekaan beragama ini cukup patut disyukuri. Atas bantuan pejabat Persia, Bahman, orang Israil mendirikan kembali Masjid Al-Aqsha dengan bentuk yang sederhana.

Lalu, pada abad ketiga sebelum Masehi, Alexander dari Makedonia datang menaklukkan dunia: mengalahkan Persia. Helenisasi pun terjadi di seluruh dunia. Bahasa dan kebudayaan Yunani menjadi global culture yang membuat orang-orang Israil merasa terasing, seperti yang dirasakan oleh orang Islam pada masa kini ketika berhadapan dengan zaman modern: harus memilih untuk tetap menjadi tradisional atau menjadi progresif dengan mengikuti arus global. Situasi sejarah ini bukan hanya mempengaruhi struktur sosial orang-orang Israil tetapi juga mempengaruhi sistem fikirannya, sistem filsafat dan agamanya (Lihat Max Dimont, Sejarah Bangsa Israel)

Namun, di tengah situasi keterjajahan selalu tumbuh perasaan ingin memberontak dan merebut kembali kebebasan. Pada tahun 165 s.M, Yudas Makabe mengalahkan Kekaisaran Seleucid (pasca-Alexander) sehingga orang Israil kembali menikmati kemerdekaannya. Namun, tidak lama kemudian Romawi mencaplok seluruh wilayah di barat Mediterania yang menjadikan Bani Israil kembali “Merdeka” di bawah pengaturan Romawi.

Seorang raja campuran Yahudi-Arab, Herodes, membangun kembali Masjid Al-Aqsha dengan megah. Jika Masjid Al-Aqsha yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dikenal sebagai Solomon Temple atau the First Temple, maka dalam sejarah, Masjid Al-Aqsha yang dibangun oleh Herodes dikenal sebagai the Second Temple.

Bani Israil mungkin telah belajar dari pengalaman sehingga mereka tidak lagi tergoda untuk menyembah Ba’al, Isytar, dan Asyera, dewa-dewi bangsa Kan’an, namun mereka kerap membunuh para nabi yang ajarannya tidak sesuai dengan kehendak hati mereka. Pada puncaknya, mereka membunuh Nabi Zakariya dan putranya, Nabi Yahya, dengan cara yang keji. Selain itu, mereka juga yang membuat makar untuk menyalib Nabi Isa. Singkatnya, Bani Israil menerima syahadat Tauhid (otoritas Allah Yang Esa) tetapi menolak syahadat Rasul (otoritas Nabi dan Rasul).

Allah pun menjatuhkan hukuman kedua kepada Bangsa Israil. Tak lama setelah Herodes jatuh dan terjadi kerusuhan politik di Yudea, pada tahun 70 M, datanglah Titus dengan balatentaranya memasuki Yudea. Orang-orang Yahudi dibantai. Sebagian dari mereka melarikan diri ke selatan, menyusuri padang pasir Arabia dan bermukim di Yatsrib, menjadi suku Yahudi Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizhah. The second temple, Masjid Al-Aqsha, pun dihancurkan sampai rata dengan tanah.

Baca juga: Kaum Yahudi dan Piagam Madinah

Lalu, sebagai penghinaan atas pemberontakan Yahudi, bangsa Romawi memasang patung dewi Aelia di kawasan suci ini. Nama Yudea pun dihapus, diganti menjadi Aelia Capitolina. Oleh karena itu, nanti, ketika Umar bin Khathab menaklukkan Yerussalem dan melakukan perjanjian damai dengan Uskup Sofronius yang bertanggung jawab di Gereja Holy Sepulchure Yerusalem, perjanjian damai itu dinamakan Perjanjian Aelia.

Tiga ratus tahun setelah Romawi menghancurkan Yerussalem, Kaisar Konstantin I justru memeluk Kristen. Menurut cerita Ibnu Khaldun, dalam Mukaddimah, tatkala Helena, ibunda sang kaisar, berziarah ke Baitul Maqdis, sang ibu suri berniat untuk mencari lokasi di mana ‘Isa (yang dilafazkan “Yesus” dalam lidah Yunani) pernah disalib, ia justru dibawa ke sebuah tempat dengan tumpukan sampah.

Ketika ditunjukkan salib—yang dikatakan saat itu salib ‘Isa—di antara tumpukan sampah di atas bukit Golgota, sang ibu suri murka kepada kaum Yahudi yang dianggap bertanggung-jawab telah menistakan agama Kristen. Dan, sebagai balasannya, ia perintahkan untuk menutupi batu karang suci—yang disucikan bangsa Yahudi dengan kotoran dan sampah juga.

Kondisi rusaknya Masjid Al-Aqsha atau Baitul Maqdis ini berlangsung selama beberapa ratus tahun ke depan hingga datangnya sayyidina Umar bin Khothob ketika tentara Islam telah menaklukkan Yerussalem.

Ketika datang ke Yerussalem untuk memberikan jaminan perdamaian, kemudian tiba waktu shalat, Umar bertanya kepada sahabat nabi—seorang Yahudi yang telah memeluk Islam—yaitu Ka’ab Al-Ahbar, “di manakah kira-kira Aku akan melaksanakan shalat?”

Ka’ab menjawab: “di belakang batu karang (shakhrah, dalam bahasa Arab), karena sesungguhnya, seluruh wilayah Baitul Maqdis ada di hadapanmu” (maksudnya, menghadap ke selatan ke arah Ka’bah, tetapi di belakang batu karang). Tetapi kala itu, shakhrah telah kotor dan tertutup sampah.

Lalu Umar memberi komentar: “jika Aku shalat menghadap shakhrah, berarti aku meniru orang-orang Yahudi. Tapi, Aku pun tidak akan menghinakan shakhrah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang telah menjadikan shakhrah sebagai tempat sampah karena mereka (orang-orang Nasrani itu) tahu bahwa shakhrah itu merupakan kiblat orang-orang Yahudi.” Lanjut Umar bin Khothob, “Akan tetapi, Aku akan shalat di mana Rasulullah pernah shalat” (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, vol. 5, hal. 309)

Kemudian Umar shalat membelakangi batu karang shakhrah itu (maksudnya, menghadap ke selatan ke arah Ka’bah dan batu karang berada di belakangnya).

Setelah selesai shalat, Umar pun turun langsung membersihkan batu karang, pusat masjid Al-Aqsha itu, dari sampah-sampah dan kotoran. Dengan melakukan ini, bukanlah Umar berpihak kepada agama Yahudi—yang sebenarnya masih berpegang kepada Taurat—yang telah ditulis ulang sehingga sebagian isinya mengandung kerancuan dan kesesatan. Umar hanya menegaskan bahwa sekali sebuah tempat telah Allah nyatakan sebagai masjid, maka tempat itu adalah Bait Allah yang harus disucikan dan dihormati.

Akan tetapi, dari kisah panjang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa saat Rasulullah melakukan Isra’ ke negeri Syam (sebutan orang Arab untuk wilayah Aelia), apa yang disebut sebagai Masjid atau Masjid Al-Aqsha bukanlah seperti yang kita bayangkan sebagai bangunan yang berdinding dan/atau beratap, tetapi merupakan sebuah kompleks suci—seperti pendapat Ibnu Taimiyah.

Saat Rasulullah tiba dengan buraq di kawasan itu, sudah tidak ada lagi The Second Temple milik orang Yahudi—yang dibangun oleh Herodes. Yang tersisa dari masjid orang Yahudi itu hanyalah sebuah tembok besar yang hingga kini menjadi tempat ziarah orang-orang Yahudi dan dikenal sebagai tembok ratapan (wailing wall). Demikian pula batu karang suci—yang diminyaki oleh Nabi Ya’qub—pun telah ditimbun oleh kotoran dan sampah.

Namun, dari Hadits yang diriwayatkan dari Umar di atas, di mana Umar melaksanakan shalat di tempat Rasulullah pernah shalat, kemungkinan besar, saat turun dari buroq, beliau menambatkan tali pengikat hewan itu di salah satu dari tiang bangunan yang tersisa. Lalu, di atas hamparan suci itu, yang beratapkan langit terbuka, beliau berjumpa dengan para Nabi Allah dan kemudian mengimami shalat di dekat batu karang (shakhrah) di mana makmumnya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakariya, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman.

Mengapa tidak menghadap ke Ka’bah? Karena setelah Rasulullah kembali dari langit pun—yakni setelah menerima perintah shalat lima waktu—umat Islam melaksanakan shalat masih menghadap ke tempat ini, yaitu ke Bait Suci, ke Baitul Maqdis, tepatnya mengarah ke batu karang ini. Permohonan Nabi Muhammad untuk shalat menghadap ke Ka’bah baru Allah kabulkan setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun selanjutnya setelah peristiwa Isra’ dan Mi’raj.

Pada peringatan-peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad, biasanya disampaikan bahwa tujuan peristiwa ini adalah rencana Allah untuk memerintahkan secara langsung kepada Rasulullah untuk melaksanakan shalat lima waktu.

Lalu, sebuah pertanyaan boleh jadi akan muncul, seperti telah dikemukakan di awal: Jika demikian, mengapa Rasulullah tidak langsung melakukan Mi’raj ke langit ketujuh dan menuju Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram? Bukankah hal tersebut bisa saja dilakukan?

Inilah yang sebenarnya terlewatkan dari uraian-uraian dalam ceramah dan peringatan Isra’ dan Mi’raj. Jika tujuannya adalah langit, mengapa harus “mampir” ke Baitul Maqdis? Dengan kata lain, “mengapa harus “Isra’” dan tidak langsung melakukan “Mi’raj”?

Menurut Ustad Abdul Somad, pertama, hal ini merupakan isyarat bahwa suatu saat nanti umat Islam akan menyia-nyiakan Baitul Maqdis seperti yang terjadi saat ini. Kedua, hal ini merupakan simbol, di mana Isra’ merupakan hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia) dan Mi’raj merupakan hablum minallah (hubungan dengan Allah). Hendaknya manusia jangan membangun hubungan dengan Allah tetapi merusak hubungan dengan sesama manusia.

Namun demikian, agaknya, tujuan dari Isra’ boleh jadi lebih fungsional daripada itu. Saat Rasulullah Isra’ ke Masjid Al-Aqsha, agaknya beliau diperkenalkan dengan Bait Suci ke mana nanti umat Islam akan berkiblat saat melaksanakan shalat.

Selain itu, “Isra” juga melambangkan kesatuan, antara ajaran yang Rasulullah bawa dengan ajaran para nabi sebelumnya. Karena itulah Rasulullah shalat bersama para Nabi Allah.

Adapun pertanyaan “mengapa Rasulullah bisa shalat bersama para Nabi Allah yang telah meninggal dunia?” tidak akan relevan jika hal ini merupakan kuasa Allah. Akan tetapi bagi manusia modern yang kerap memuja sains, hal ini tidak terlepas pula dari minimnya teori-teori saintifik mengenai roh, alam kubur, dan jiwa manusia. Bahkan, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh ranah supranatural ini, karena dunia kita tidak sepenuhnya empiris, tetapi di balik dunia nyata, ada dunia ruh yang jauh lebih besar.

Baitullah di Makkah—yakni Ka’bah—yang merupakan pijakan pertama sebelum Rasulullah bertolak menuju Yerussalem—adalah tanah suci pertama yang dibangun untuk manusia. Baitullah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam hingga hancur dimakan waktu, terutama pasca Banjir zaman Nabi Nuh.

Menurut Ustad Adi Hidayat, Ka’bah yang berdiri pada zaman Nabi Adam bukanlah bangunan yang dibangun oleh manusia, karena Al-Quran menyebutkan “sesungguhnya Baitullah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah di Bakkah/Makkah”. Redaksi ayat tersebut menyebutkan وُضِعَ yang berarti “diletakkan”, berarti bukan manusia yang membangunnya.

Namun demikian, terdapat sebuah hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Dala’ilun Nubuwwah, mengatakan:

بَعَثَ اللهُ جِبْرِيْلَ إِلَى آدَمَ وَ حَوَاءَ فَقَالَ لَهُمَا: ابْنِ لِى بَيْتًا فَخَطَّ لَهُمَا جِبْرِيْلُ فَجَعَلَ آدَم يَحْقِرُ وَ حَوَاء تَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى أَجَابَهُ الْمَاءَ. فَنُوْدِيَ مِنْ تَحْتِهِ: “حَسْبُكَ يَا آدَمَ” فَلَمَّا بَنَاهُ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ تَطَوَّفَ بِهِ وَ قِيلَ لَهُ: “أَنْتَ أَوَّلُ النَّاسِ وَ هذَا أَوَّلُ بَيْتٍ”. ثُمَّ تَنَاسَخَتِ الْقُرُوْنُ حَتَّى حَجَّهُ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ, ثُمَّ تَنَاسَخَتِ الْقُرُوْنُ بَعْدَ ذَالِكَ حَتَّى رَفَعَ إِبْرهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنْهُ

“Allah mengutus Jibril kepada Adam dan Hawa. Lalu sang malaikat menyampaikan perintah Allah kepada keduanya: ‘Bangunlah untuk-Ku sebuah Bait Suci’. Lalu, Jibril menyusun rencana untuk mereka berdua di mana Adam menggali dan Hawa memindahkan tanah galiannya. (Mereka melakukan itu) hingga keluarlah air. Kemudian ada suara panggilan dari bawah sumur: “cukuplah Adam”. Kemudian, ketika Adam sudah selesai membangun Ka’bah itu, maka Allah wahyukan kepadanya untuk bertawaf mengelilinginya, lalu dikatakan kepadanya: ‘Engkau adalah manusia pertama dan ini adalah Bait Suci pertama’. Kemudian, berlalulah zaman hingga Nabi Nuh tiba untuk berhaji ke sana. Lalu, berlalulah zaman lagi hingga tiba Nabi Ibrahim untuk datang ke sana dan meninggikan pondasinya”

Hadits riwayat Imam Baihaqi di atas mungkin bersifat marfu’, namun maksud hadits di atas dibenarkan oleh ayat Al-Qur’an yang menyatakan:

وَ إِذْ يَرْفَعُ إبْرهيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمعيل …

“Dan tatkala Ibrahim dan Isma’il meninggikan pondasi-pondasi Baitullah…” (QS. Al-Baqarah: 127)

Pada sekitar abad ke-18 s.M, Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Baitullah yang telah didirikan oleh Nabi Adam. Bahkan, kita dapat menemukan isyarat adanya Baitullah ini jauh sebelum Allah memerintahkan beliau untuk meninggikan pondasi Baitullah, yakni, ketika beliau pertama kali datang ke Makkah untuk meninggalkan Hajar dan Isma’il. Sebelum beliau pergi meninggalkan mereka, beliau berdoa:

رَبِّ إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ …

“Ya Allah, sesungguhnya Aku meninggalkan salah satu keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di dekat Bait-Mu yang suci…” (QS. Ibrahim: 37)

Ayat tersebut menyiratkan bahwa Masjidil Haram atau Baitullah sudah ada di sana sebelum Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka’bah yang dilakukan dengan meninggikan pondasinya dari pondasi yang tersisa dari bangunan Nabi Adam.

Bait suci ini, sebagaimana telah disebutkan pada ayat di atas, adalah “Baitullah pertama yang dibangun untuk manusia”. Oleh karena itu, saat terjadinya peristiwa Isra’, yang sebenarnya terjadi adalah sebuah perjalanan dari Baitullah ke Baitullah, dari Masjidil Haram sebagai Bait Pertama menuju Masjid Al-Aqsha sebagai Bait Kedua, baru setelah itu naik ke langit.

Maka, sekali lagi, peristiwa “Isra” berperan sangat penting untuk menyatakan kesatuan ajaran para Nabi Allah dengan menyatukan simbol-simbolnya, yakni Baitullah di Makkah kemudian Baitullah di Yerussalem. Keduanya merupakan kiblat para nabi dan kiblat bagi umat Islam sejak zaman dahulu kala.

Kelas Digital MisterArie adalah website belajar online terbaik dan terpercaya dalam menyediakan bagi kalian referensi, pengayaan dan bimbingan belajar.

4 thoughts on “Sejarah Dua Tanah Suci di Balik Peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw”

Masha Allah! terimakasih pencerahannya Mr Arie..

barakallah fiiik…

Sama-sama, Ms. Izza, alhamdulilah semoga bermanfaat

terima kasih informasi nya sangat bermanfaat

Sama-sama, alhamdulillah.